翻开厚重的中国史书,在长达2000多年的封建社会里,先后有240多位皇帝执掌江山,她是其中唯一的女性。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期,也是当时世界上最强盛的国家,那个梦幻般的王朝总使人想到一些睿智、开明的帝王,譬如唐太宗、唐玄宗等,还有她的名字武则天。

武则天,这是一个颇有历史魅力的名字,也是一个传奇而非传奇、似凡人而非凡人之历史人物。

武则天,是唐朝开国功勋武士彟之次女,唐太宗李世民之“才人”,唐高宗李治之皇后,而却她上承“贞观”,下启“开元”,将一代王朝治理成为世界强国,前后执政近半个世纪,成为中国历史上空前绝后的唯一女皇。

毛泽东主席曾对武则天有过点评:“武则天是一位治国之才,她既有容人之量,又有识人之智,还有用人之术”。

在中国漫长的封建社会里,男尊女卑之观念一直束缚着人们的思想,而武则天作为一名女性,公然能从帘内走出帘外,成为中国历史上唯一的女皇帝,令七尺须眉顶礼膜拜,山呼万岁,可见,武则天是一个杰出而伟大的女性。

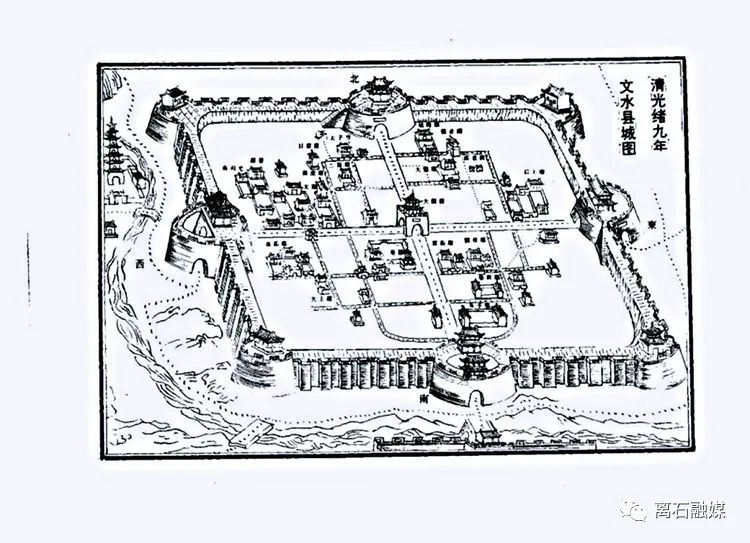

由此,我们可以自豪地说:武则天作为文水人,是历史留给吕梁、留给文水人民的独有财富,而全国唯一仅存的一座始建于唐代的“则天圣母庙”就建造在吕梁市的文水县城内。

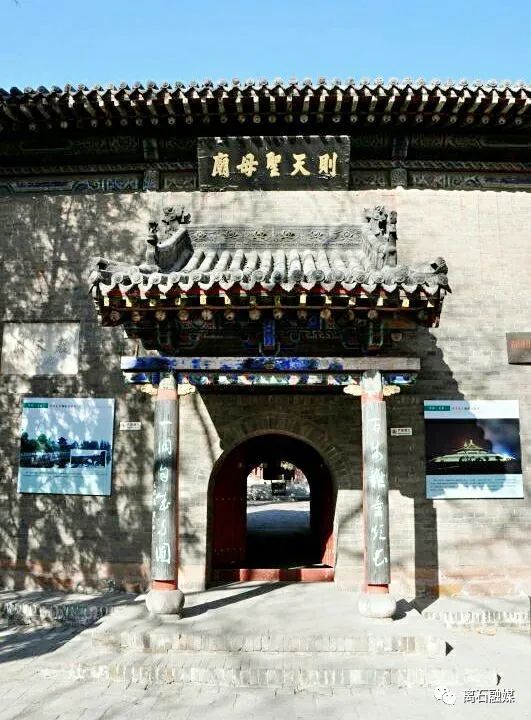

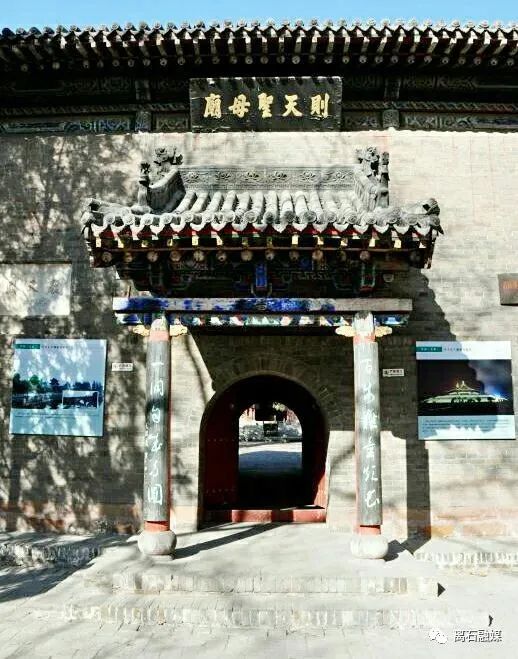

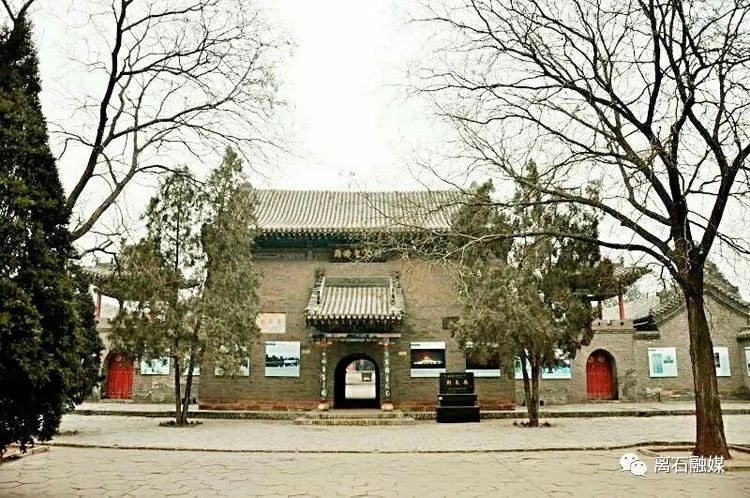

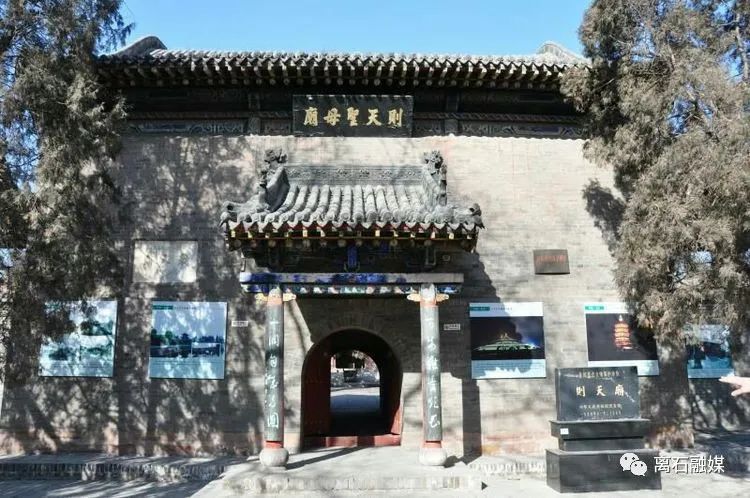

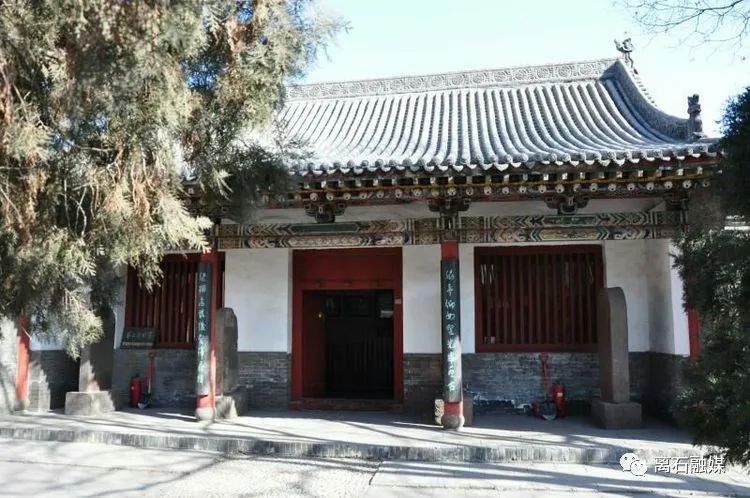

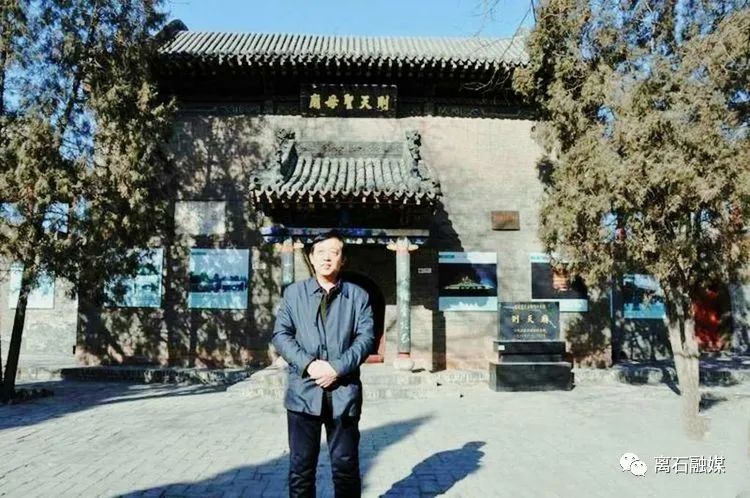

则天庙又名则天圣母庙,位于吕梁市文水县城北5公里处的南徐村北面,西傍吕梁山,东靠文峪河,307国道从山下穿过,东距则天庙100余米,地势平坦,交通便利,距省会太原60公里,距吕梁市区108公里,是一处山清水秀的名胜古迹。

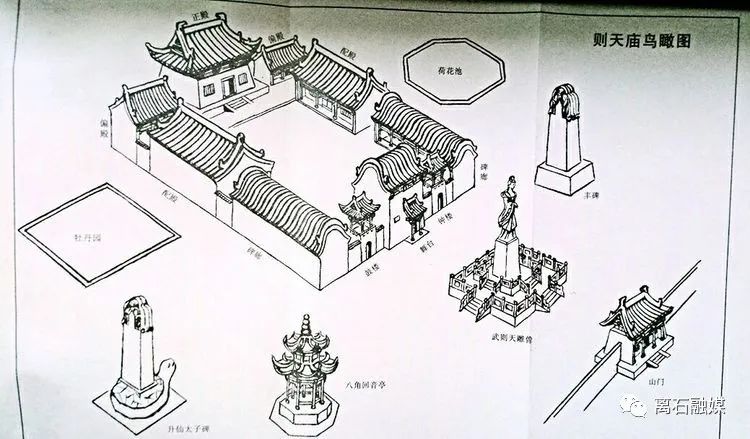

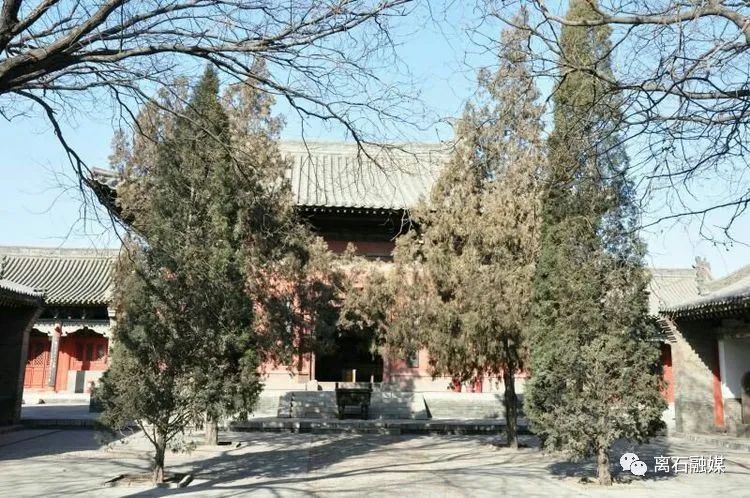

则天庙是唐代女皇武则天的寺庙,坐北向南,规模不大,从中轴线上看,从南至北有正殿、舞台、雕像、山门;两翼建筑有偏殿、配殿、碑廊、钟鼓楼;雕像两边分别是丰碑和升仙太子碑、八角回音亭等,占地面积26000平方米。

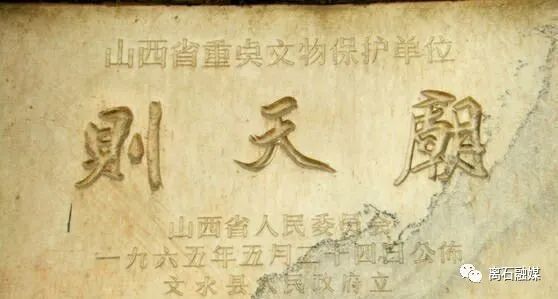

庙院内绿树掩映,花草遍地,景色美丽,游人时访。因女皇武则天的特定身份和其本身的文物价值而名扬中外。1965年5月24日,则天庙被山西省委员会公布为“山西省重点文物保护单位”;1996年11月20日,被国务院公布为“全国重点文物保护单位”。

则天庙有武则天政绩陈列、家族史料陈列,全国与武则天有关的名胜古迹陈列。游客探访不仅可以看到一个封建时代杰出女政治家的不朽业绩,还可以看到她留在中国之文化遗产。

(一)则天庙的历史沿革

唐玄宗李隆基,是唐睿宗李旦之子,是武则天之孙。老祖母对他很常识,他对老祖母也很崇敬。神功元年(697年),武则天铸九鼎,其中最大者为豫州鼎,高18尺,容1800石,武则天亲制铭文曰:“神农首出,轩昊应期,唐虞继踵,汤武乘时,天下光宅,域内雍熙,上玄降鉴,还建隆基。”李隆基称帝后把这作为受命之符瑞诏告天下。因铭文后两句可理解为武则天希望上天鉴别人才,“隆基”为皇帝之意。当然,武则天当时是否真有此意,不得而知,但在亲制铭文时,李隆基已有12岁,并且特别宠爱李隆基。所以,李隆基必然提倡为武则天修庙。唐天宝七年(748年),按唐玄宗旨意修建则天庙于文水南徐村。在1000多年中,可见于文字记载的武则天庙重修就有6次:金皇统五年(1145年)重修,明正统十三年(1148年)重建正殿,清康熙四十六年(1707年)、清乾隆三十四年(1769年)、清乾隆五十八年(1793年)、清光绪十八年(1892年)重修。

从文献记载来看,则天庙建于唐的佐证也很多:清康熙四十六年碑文记载:“……考其碑碣,修于明建地唐,迄今年深日久,不无荒废……”表明在旧存碑记中可以看到则天庙建于唐代的记载。正殿门扇上刻有金代题字:“皇统五年置”,说明则天庙在金代重修过,若不是金代以前已有则天庙,金代是不会专为武则天修庙的。

《永乐大典》卷5203记载:“文水县则天庙在县北10里处,今废。”然而,则天庙正殿中梁下题字写道:“大明画龙点睛统拾叁年岁戊辰捌月辛酉朔贰拾肆日丁丑乙已重建则天之殿谨志。”明正统十三年(1448年)距永乐年间(1403年~1424年)仅三、四十年,正说明在永乐年间荒废倾颓的则天庙于三、四十年后得以重建。唐代以后,武则天受到历代正统观念之贬斥,则天庙自然维修不多。总之,经过几次维修,其间规模变更是可能的,但从现存结构看,正殿仍是宋金时代的建筑。清初,则天庙被改名为则天水母庙。《文水县志》清康熙十二年本寺庙部分就明确记载:“则天皇后庙,下注:‘在徐南村,今改为水母庙’。”究其原因有二:其一,宋代以后到明清,统治者对武则天谩骂最甚,所以官司方把她的祀庙改掉以示贬意;其二,武则天与水有密切关系。南徐村村东南有条小河称为泌水,是武氏深井自流所致,千百年来浇灌农田百余顷,造福一方。于是,人们把这一井泉称之为神福泉,认为是武则天圣母神皇赐给家乡的福水。因此,改则天庙为则天水母庙,有感其死后仍以水造福之意。相传,修建则天庙时,初定基于村东南的泌水源头,当立好木架后,一夜大风全部木架被刮到村西北,人们认为这是神皇旨意,鲁班显灵,所以修庙于村西北即现址。时至今日,有几处碑文中都写有:始作此庙也,鲁班效灵。

同时,在武则天纪念馆还开展了弘扬武则天政绩、为武则天正名工程。1000多年来,朝代更替,风雨变幻,但男尊女卑的陈规始终没有被摧毁,它使武则天蒙受了千年的责骂,她的政绩被抹煞,个人隐私被张扬,她的庙宇被更名,甚至连她的籍贯也被当作历史悬案胡乱猜测。如今,庙内有前国家名誉主席宋庆龄的题字,中国老一辈革命家、史学家张稼夫及现代名人的题字;有武则天雕像和彩塑,有武则天政绩陈列馆,有全国与武则天有关的名胜古迹资料陈列,从而使人们来到武则天的故乡,能够见到一个真正的、中国历史上唯一的女皇形象,也能够看到遍及全国各地的有关女皇的名胜古迹资料。

(二)则天庙的建筑

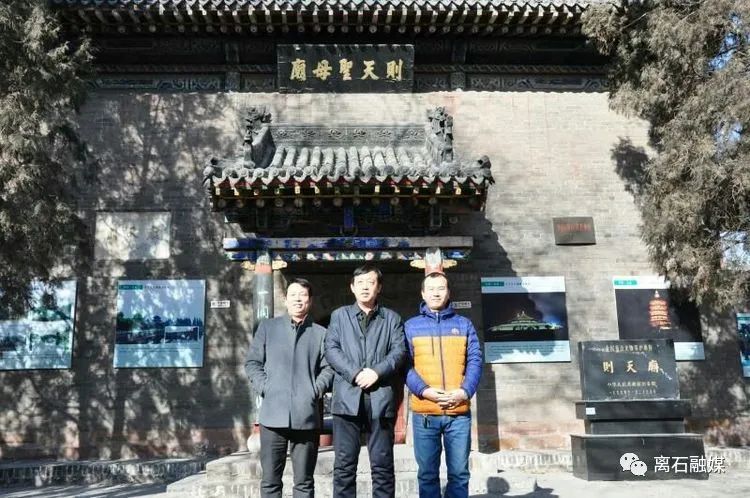

近日,我随吕梁市2017年度目标责任制第二考核组到文水县,利用闲暇之时,与朋友相约前往则天庙参观。驱车从文水国贸大酒店出发,沿着307国道行驶约6分钟即到达目的地。

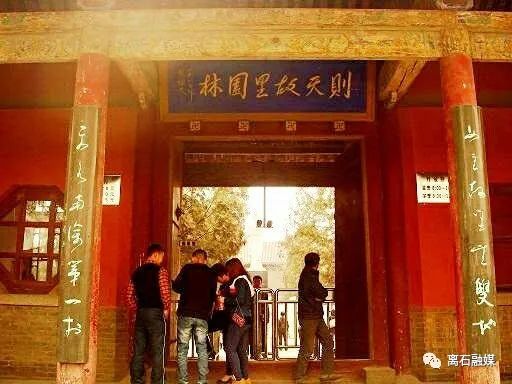

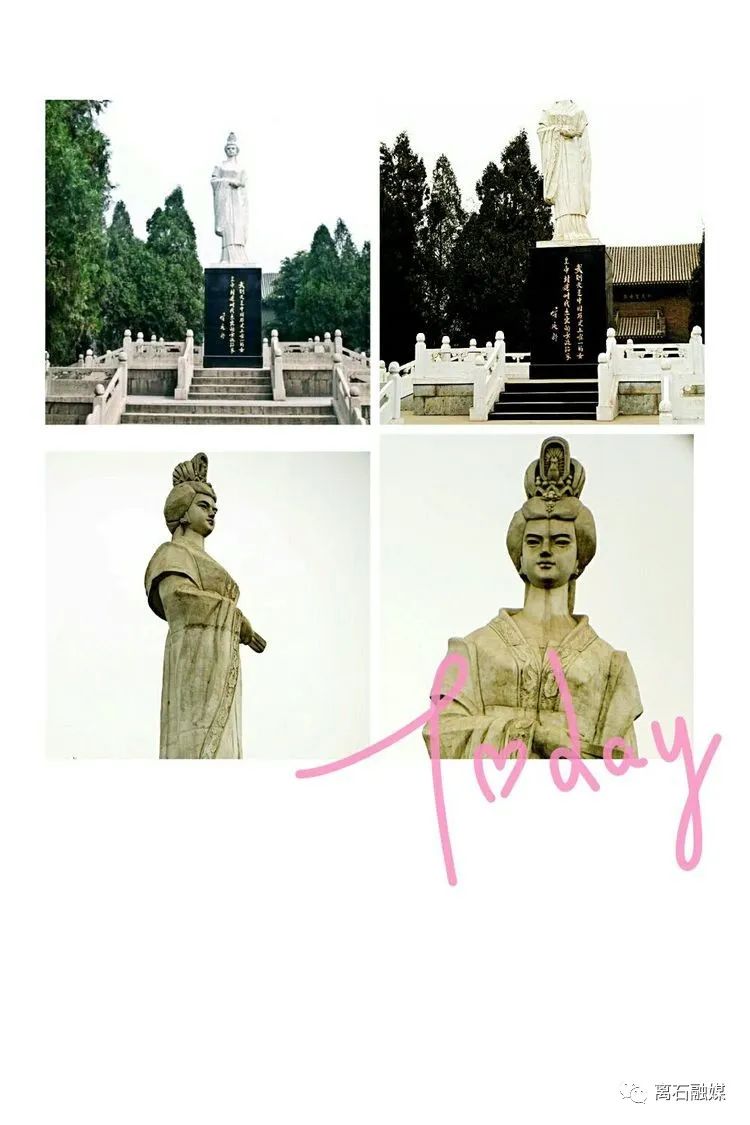

走近则天庙,首先映入眼帘的是山门前的一副醒目对联:女皇故里无双地,文水南徐第一村。门头上悬挂一牌匾:则天故里园林。踏上台阶通过山门,呈现在笔者眼前的是一尊高大威严的武则天汉白玉雕像。其形象是取中年妇女体态,身穿唐代凤服,面目肃穆威严,展现出一个女政治家的风采。头饰采用缩小比例的象征性的凤冠龙钗,以显露面部及体态之美。据陈晓娟导游介绍:这座雕像高8.5米,台基宽9.9米,取义为最大的人物用最大的数字。这是老一辈革命家、史学家张稼夫于1987年提议建造,1988年建成。雕像的正面携刻着前国家名誉主席宋庆龄的亲笔题字:武则天是中国历史上唯一的女皇帝,封建时代杰出的女政治家。这正是宋庆龄对武则天的公正而肯定的评价,她彻底摒除了封建时代的陈规,给人一种见之耳目一新的感觉。

塑像后雕刻有碑文:武则天是我国历史上唯一的天后女皇,政绩空前的女政治家,盖世绝后的女中英豪。她上承贞观,下启开元,将盛唐一代王朝治理为世界强国,她的历史地位应充分肯定。按照历史唯物主义理论,实事求是,去伪存真,将封建时代强加给她的那些贬词剔除,理当为之正名。破除伪说,发扬其政绩,建造一尊塑像,配以史料陈列,新辟一处园林纪念馆,经省、县政府同意并委托雕塑家孙里仁、龙启应同志塑造,将于戊辰年春竖于故土。

这碑文是由张稼夫拟稿,安轩书于公元1987年9月。张稼夫在题词中,明确地指出应为武则天正名,同时对武则天的政绩也给与了高度评价。

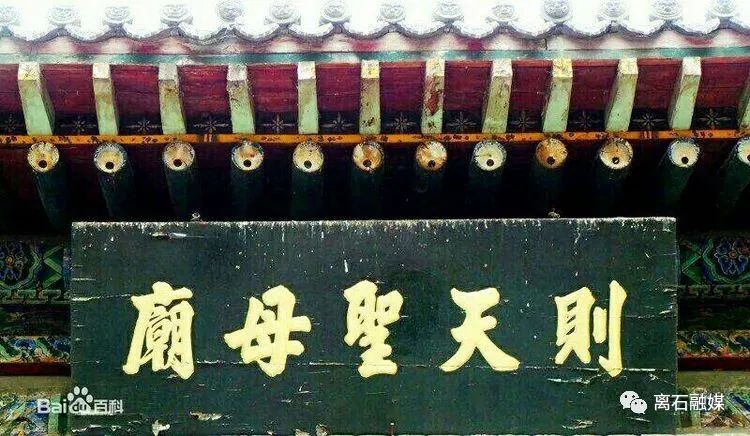

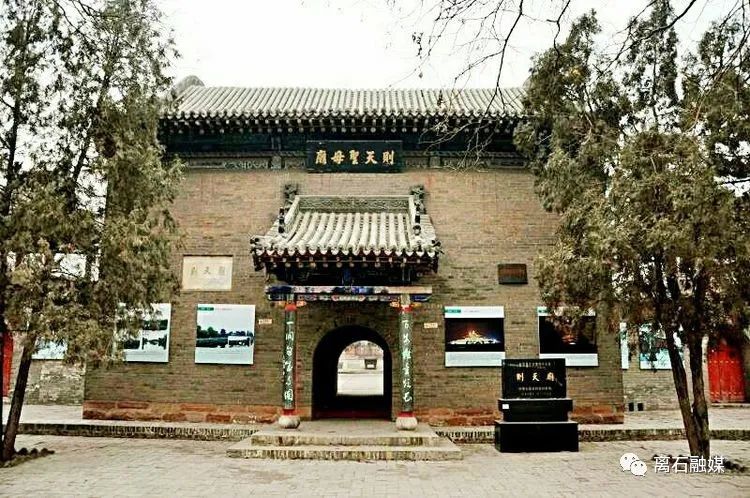

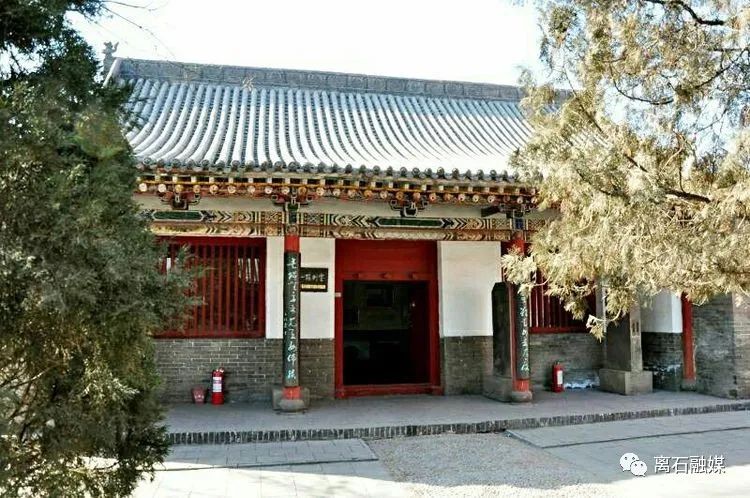

穿过武则天汉白玉雕像,我便来到了“则天圣母庙”前。门柱上“百步难量短长,一洞自成方圆”一副对联吸引我驻足观赏,给人一种神秘而奇妙的探究心态。抬头仰望,“则天圣母庙”牌匾高悬大门的正上方,据说这块牌匾是从当地老百姓手中收集回来,物归原主原位的。

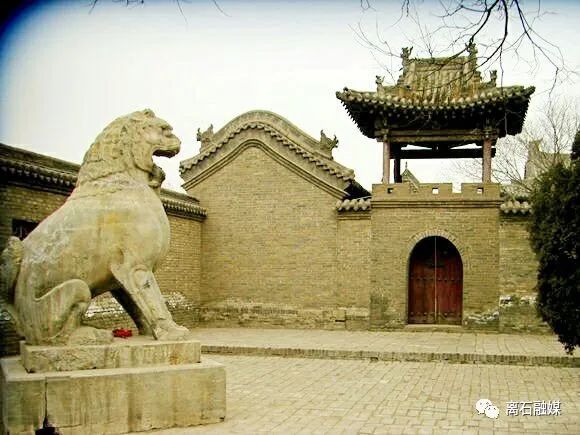

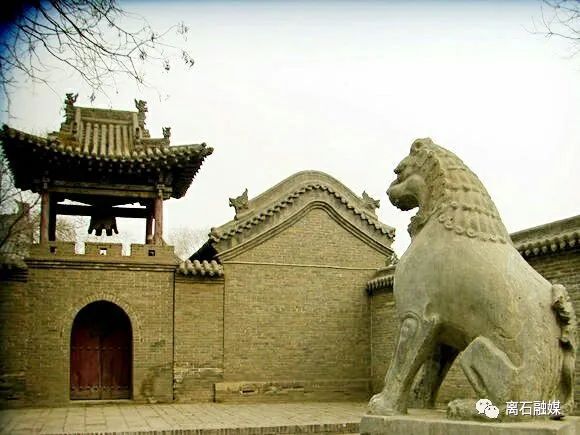

在则天圣母庙大门右侧,还竖立着一块“全国重点文物保护单位”石碑,尤其吸引人眼球的是大门东西两侧安放着一对高大威猛的石雕狮子。据陈晓娟导游介绍:这是2011年冬,在文水县南徐村出土有一对石雕狮子,底座高1.70米,净高3.16米,总高4.86米,每尊重2吨,体量宏大,高大雄浑,造型独特,雕刻精美,这对狮雕是中国历代石雕中的巨制。据考证,武则天父亲武士的陵墓昊陵,就在南徐村西山脚下,据文物专家认定,这一对唐代石雕雌雄狮子就是端立在武士陵墓两侧的守护之物,是山西现藏历代中最大的一对,具有很高的历史文化价值,它为武士本人及其墓葬研究提供了重要线索。

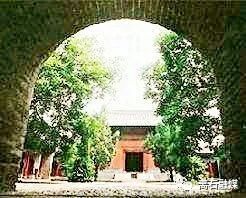

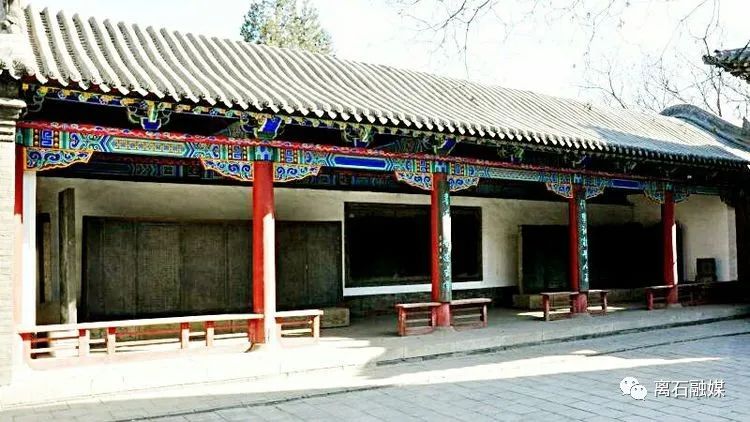

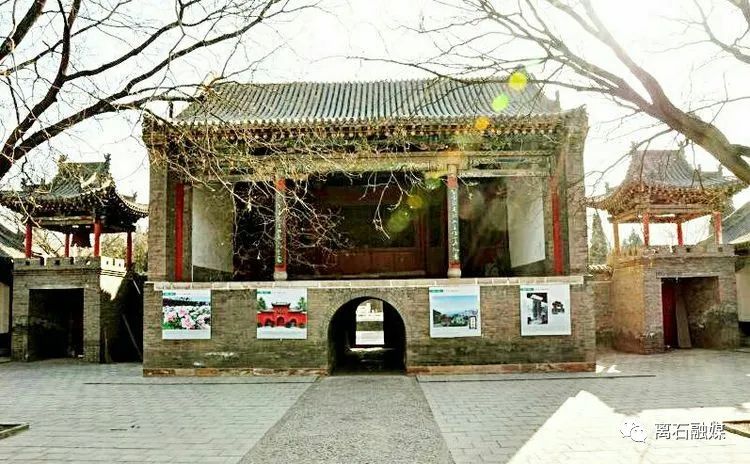

穿过则天圣母庙门洞,我便来到了圣母庙大院。放眼四望:正北面是则天庙正殿,其左右两边是偏殿,大院左右两侧分别是配殿和碑廊,正南面即笔者身后就是舞台及钟鼓楼。

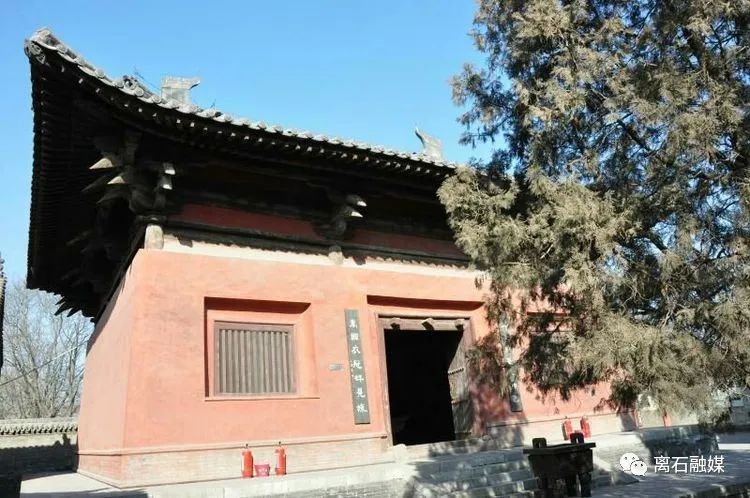

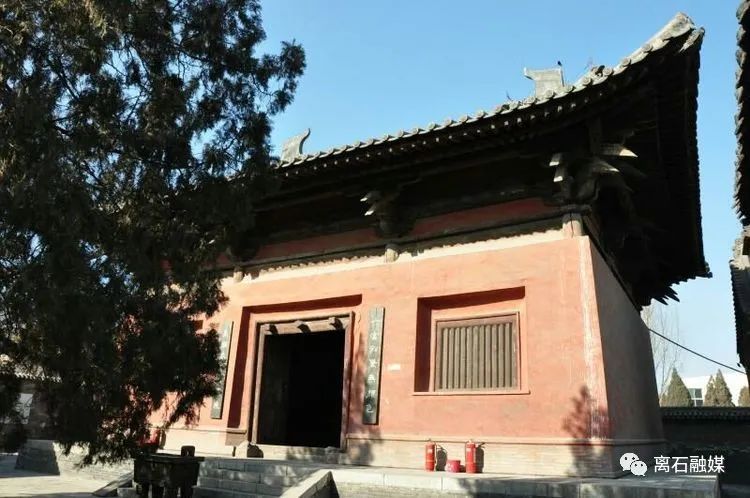

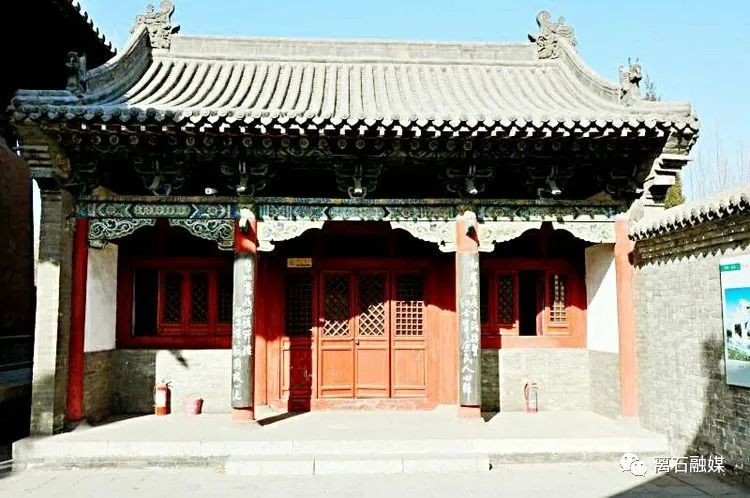

正殿,是则天庙内建筑的中心,它原建于唐代,现存结构是金皇统五年(1145年)重建的,但在殿内与顶部仍保存了一对唐代金柱与部分唐瓦唐砖。正殿在梁架建造中,采用了典型的宋代减柱法,用材简节,结构精练,即采用三角形组合与杠杆原理分散了顶部对大梁的压力,经800多年承受压力而未见弯曲,象征着武则天以女性称帝的特定意义,这一建筑被专家评定为唐宋建筑中的杰作。

从整体上看,正殿建筑结构规整,手法苍老:面阔三间,进深三间,单檐歇山顶。它用料粗壮,外观雄伟,柱头有卷刹,斗拱作双昂,用料粗大,造型奇特,类似五台山佛光寺的构造。在营造方式上,采用减柱造,即殿内只有两根柱子巧妙地用在神龛后侧,使殿内宽敞舒适宏伟壮观,梁架、斗拱以及檐下门窗、门墩、石雕等,全为金代原制。在右门板上部清晰可见“金皇统五年”的刻字清晰可见,这也许就是殿宇建成的年代。

据说原来正殿大门有一副对联:“回头一笑百媚生,万国衣冠拜冕簇”,这副对联是歌颂武则天的,上联是说她的相貌美,下联是说她的国威壮,可惜这副楹联在民国初年被遗失。

在此,我看到的一副对联是:“六宫粉黛无颜色,万国衣冠拜冕旒”,这幅对联却格外耐人寻味:上联出自白居易的《长恨歌》,写武则天的相貌之美;下联出自王维的《和贾至舍人早期大明宫》,写她的国威之壮。值得一提的是,白居易、王维也都是山西人,用他们的经典名句来评价女皇武则天,足见则天故里对这位文水才人的推崇。

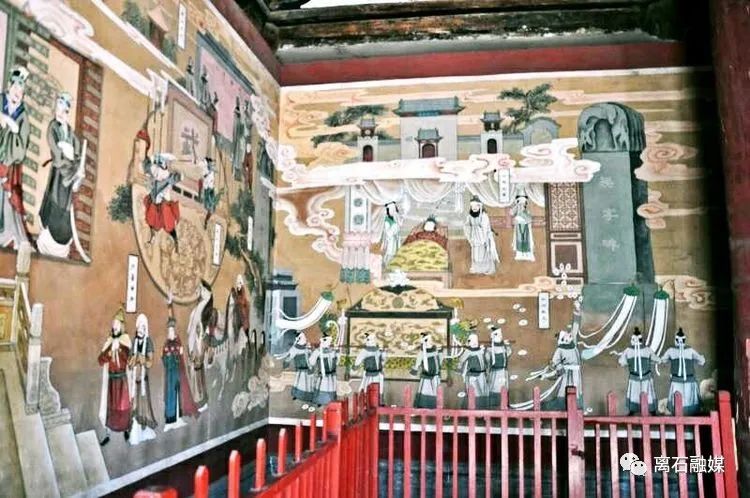

正殿内的神龛属宋金时代的构件,前部斗拱制作华美,颇为壮观,神龛内是1995年重新制作的武则天彩塑像。值得一提的是在神龛上方有一条悬塑行龙,为唐代造型,它头小颈细,举步前行,回头顾后,造型生动优美,这正是武则天以女人身份登基称帝的典型形象。因为在八卦中,“乾”为(天),“坤”为(地),推于家庭中,父为“乾”(天),母为“坤”(地),武则天称帝,穿龙袍,做真龙天子,但她又是一位母亲,为占坤地,所以是此龙只能是一条行走在地上的真龙,并且,武则天确实在身前顾及到身后之事,所以回头顾后。武则天一生从政,政绩辉煌,到晚年,妥善处理了政界纠葛,该平反的给予平反,坚持不立武家子孙为太子,临终前让帝位去帝号,遗诏死后与唐高宗合葬,这一切都是从这条回头顾后的行龙上体现出来。

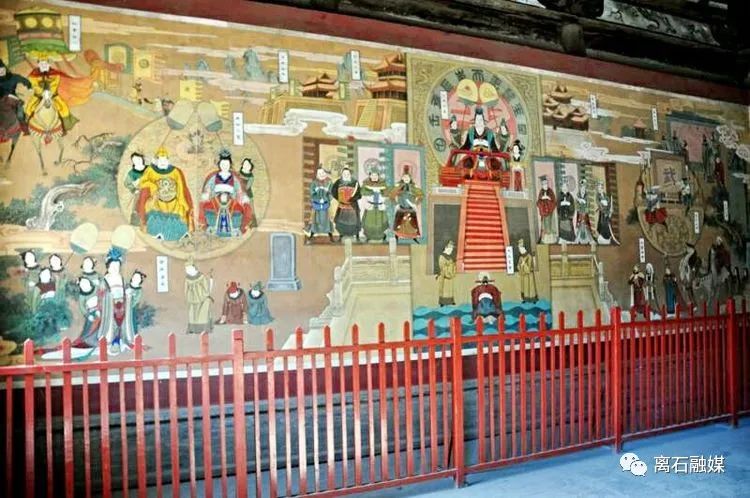

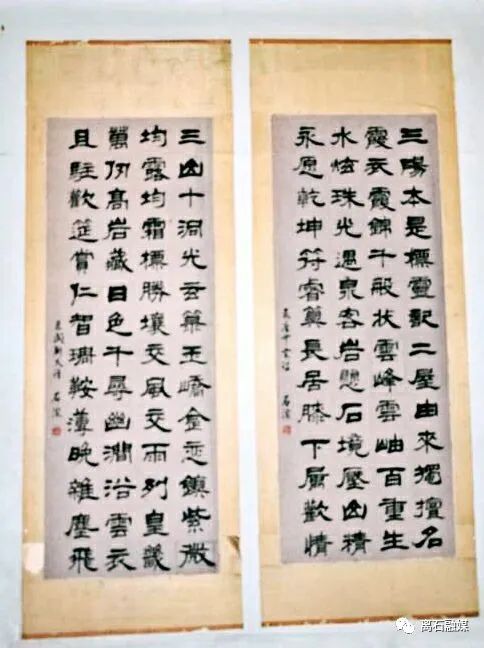

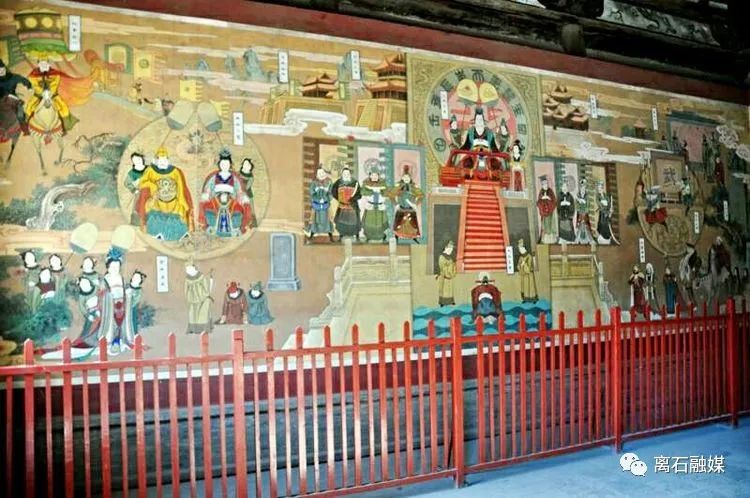

在正殿左右及神龛后面的三面墙体上有栩栩如生的反映武则天宫廷生活的彩色壁画。令笔者奇怪的一件事是,在神龛一侧还挂着半副对联,上联为:“碑印日月空,壶印日月空,由来帝乡系酒乡,若是名不当四维,岂证古今唯一曌。”此联是原中共山西省文水县委书记李留澜于1997年创作。无下联待征联。据说曾在全国各地征集过下联,但至今尚未对上合适的下联,所以才出现有上联无下联的这种状况。

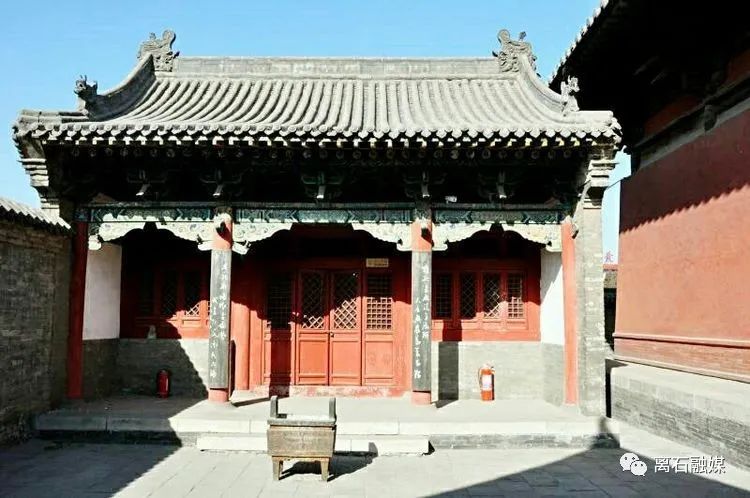

偏殿,位于正殿左右两侧,原系明清建筑。新中国成立后,于50年代拆除,1993年重建。在重建时,注重东西两殿所用材料、尺寸完全一致,讲究了古代建筑上的对称规律。建筑结构取小3间,单檐硬山顶,直棂窗。原先殿内塑像现已无人了解,武则天纪念馆计划将武则天的文治与武功塑于殿内:东偏殿塑武则天与臣僚们在龙门香山赋诗夺袍的彩塑,西偏殿塑武则天发兵征西为王孝杰出大军送行的彩塑,据说这些彩塑在不久的将来将面世与众。

配殿,位于武则天圣母庙正殿前的东西两侧,原系明清建筑。两殿各面阔3间,进深两间,单檐硬山顶,直棂窗,斗拱作简练的一抖二升蔴叶头,前坡有飞檐,后坡作风护檐。东配殿有送子娘娘塑像,门匾为“一片婆心”。西配殿有观音菩萨塑像,门匾为“慈航普度”。新中国成立后,被破除迷信,可惜于50年代毁掉塑像,改作棉花收购站,文革期间,又拆除前墙门窗和两面山墙。1982年雨季,两殿均有部分墙体倒塌,1983年,对两殿进行了维修。如今,西配殿内陈列着武则天家族的起源与兴衰史料、全国与武则天有关的名胜古迹资料以及康熙四十六年碑碣、乾隆三十四年碑碣。东配殿内陈列着关于武则天生平的蜡像。

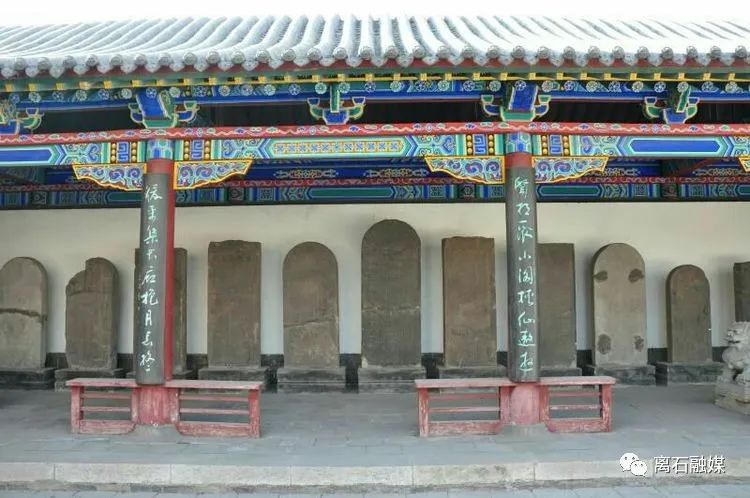

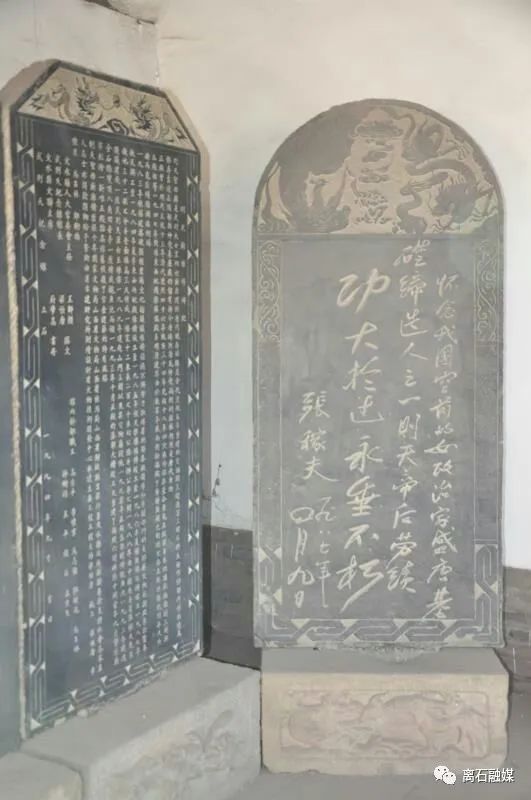

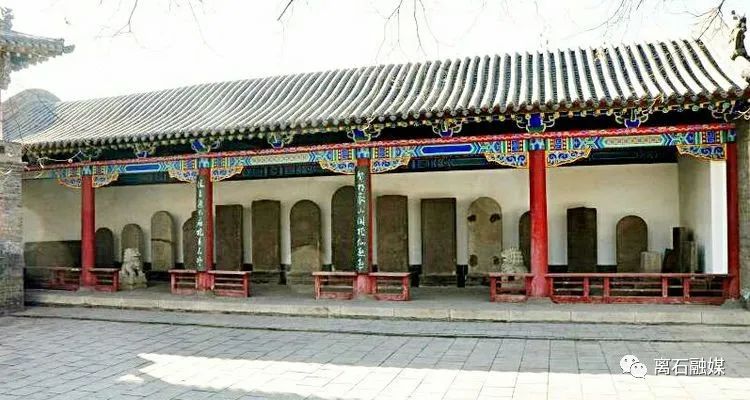

碑廊,位于东西配殿和钟鼓楼之间,共10间碑廊,东西各5间。东碑廊主要陈列致远堂法书碑、攀龙台碑和大周无上孝明高皇后碑;西碑廊主要陈列从文水县征集回的10多通各类碑碣。据说这东西碑廊原来是土地庙和马王庙,各1小间,因其与宏伟的正殿建筑极不相称,故在1993年修正殿后,将土地庙和马王庙拆除,改建为碑廊。

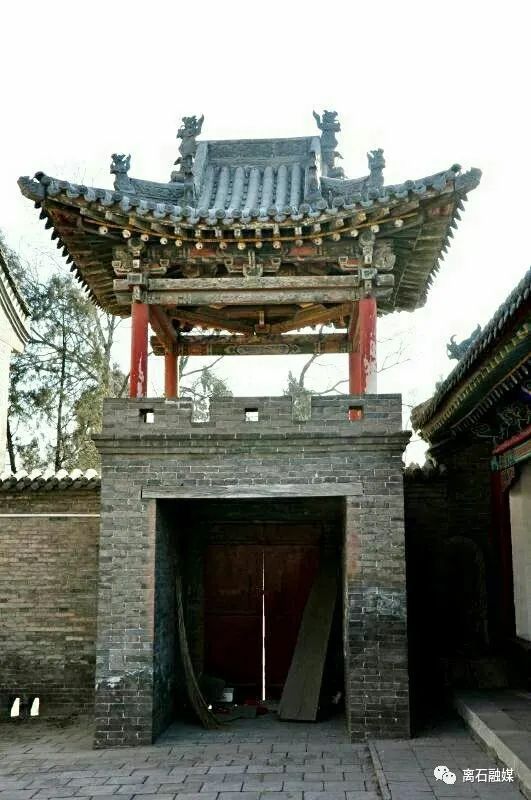

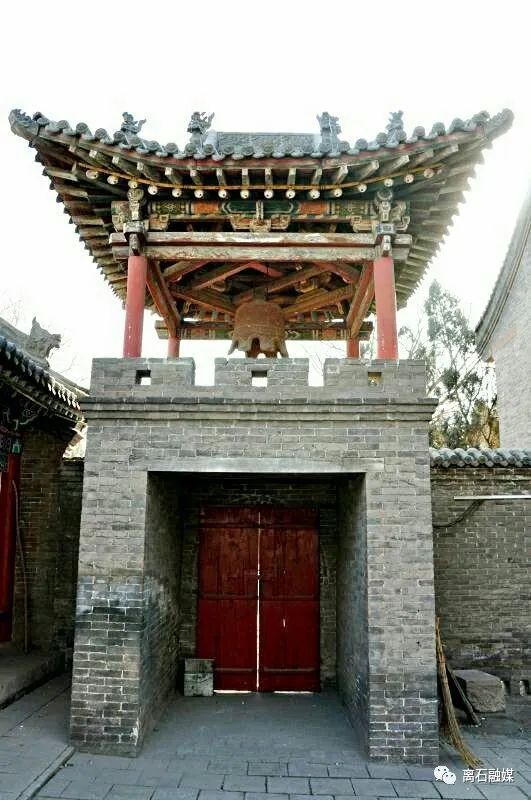

舞台,位于则天圣母庙正殿的正对面,也称乐楼,建于明洪武年间(1368年-1398年),舞台高10米,楼上演戏,楼下行人。舞台顶部作硬山卷棚顶,面阔3间,进深3间,钟鼓楼分别建两侧,楼下各作偏门。

(三)武则天的一生

武则天(624年-705年 12月16日),唐朝人,本名珝,后改名曌 ,并州文水(今山西文水县东)人,是中国历史上唯一一个正统的女皇帝(690年―705年在位),也是继位年龄最大皇帝(67岁即位),又是寿命最长的皇帝之一(终年82岁),后世将其与汉朝的吕后并称为“吕武”。

武则天为荆州都督武士彟次女。14岁时入后宫,为唐太宗才人,获赐号“武媚” 。唐高宗时封昭仪,后为皇后,尊号“天后”,与高宗并称“二圣”。高宗驾崩后,作为唐中宗、唐睿宗的皇太后临朝称制。

天授元年(690年),武则天篡儿子唐睿宗帝位,宣布改国号唐为周,自立为帝,定都洛阳,称“神都”,建立武周。武则天在位前后,肆杀唐宗室,兴起“酷吏政治”,但她“明察善断”,多权略能用人,所以使得贤才辈出,又奖励农桑,改革吏治,重视选拔人材,晚年逐渐豪奢专断,颇多弊政。

神龙元年(705年),武则天病笃,宰相张柬之发动兵变,拥立唐中宗复辟,迫使其退位,史称“神龙革命”。中宗恢复唐朝后,上尊号“则天大圣皇帝”。同年十一月,武则天于上阳宫崩逝,享年82岁。中宗遵其遗命,改称“则天大圣皇后”,以皇后身份入葬乾陵,累谥为“则天顺圣皇后”。

据史记载,武则天一生中,只有两次回过故乡文水:

第一次:武则天12岁时,随母回乡葬父。她在守孝期间,为家乡人民打了一口井,后来乡民习称武后井,一朝井水涨溢,形成“泌水河”,后来人称“神福泉”,这些遗址至今仍在。

第二次:武则天37岁时,以皇后的身份同唐高宗回到故乡,拜扫了先祖坟茔,召见武氏亲族、故旧、邻人,举行了盛大的宴请,并为妇人赐物,为全县人免税,将80岁以上的老人全部封为“郡君”(正四品,“郡君”相当于进士级别),文水民间有句俗语:“八十的老儿赛进士”,便是由此而来的。武则天称帝建立大周王朝后,改文水县为武兴县,其意不言而喻,武则天给文水百姓免除赋税,可见她对家乡的一片深情。

武则天武和她的儿子们:一代女皇武则天,在历史上留下了浓重的一笔,可谓是历史上最成功的女性之一,但可惜的是她的儿子们并未得到到她优良遗传的基因。武则天与唐高宗生了4个儿子:长子李弘,次子李贤、李显、李旦,个个都没啥作为,由于他们都处于皇权斗争的最前沿,其间矛盾在所难免。

长子李弘,生于永徽三年(652年),显庆元年(656年)立为太子达19年,数次镇国,亲理政务,礼敬大臣,人际关系颇好。上元二年(675年),从幸合壁宫,病发而死,享年24岁。李弘之死是千百年来人们指责武则天凶狠的一条重要理由,据史书上说武则天毒死了亲生儿子。其实从唐高宗颁发的诏书和唐高宗亲自撰写的孝敬皇帝睿德记碑文都能清楚地看出这个事实。

人常说“知子女莫若父母”。武则天之临朝正是知道儿子的无能,若自己退位交出皇权无异于自献首级,她和唐高宗奋斗一生的基业将会落入宗室王公之手,她与她的子孙们也只能面临死亡。所以,武则天挺身临朝,在击败政敌之前,子孙幽闭宫中,一则防乱,二则保护子嗣,更防他人挟皇子乱天下造成母子之间的战乱。在击败政敌之后,铺平了通往帝座的道路,她安安稳稳地当了15年的女皇帝,最后将帝位传给了儿子。生在帝王之家是痛苦的,他们虽然有着至高无上的的权利,但往往失去了平常百姓所拥有的自由和亲情!这就是生在帝王之家所必须要付出的代价吧!

(四)武则天的身后遗留

在武则天死去1313年中,她给社会留了些什么呢?武则天留下了名胜古迹,留下了文章诗篇,更留了一个研究不尽的历史课题。仅1919年五四运动以来,发表的关于武则天的论文及论著已逾500篇(部),并且这项研究还在深入地开展下去。据查阅有关资料后,现汇总如下:

(1)武则天留下的名胜古迹:

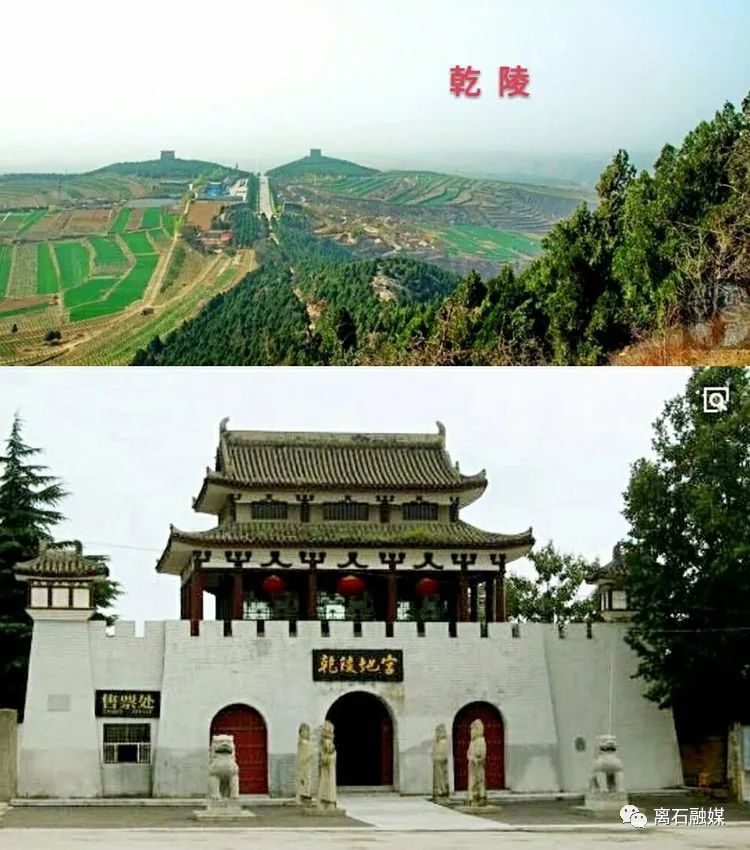

乾陵,位于陕西省咸阳市乾县县城北部6公里的梁山上,武则天死后与唐高宗李治合葬于此。弘道元年(683年),武则天命吏部尚书韦待价负责乾陵工程,次年八月李治下葬,神龙二年(706年),武则天葬入乾陵。乾陵采用“因山为陵”建造方式,陵区仿京师长安城建制,除主墓外,乾陵还有17个小型陪葬墓,葬有其他皇室成员与功臣。乾陵是唐18陵中主墓保存最完好的一个,也是唐陵中唯一一座没有被盗的陵墓。1961年3月4日,乾陵被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

奉先寺,位于洛阳城南12.5公里,东西两山对峙,伊水穿流其间,远远望去犹如天然门阙,故也称伊阙。中国著名的石窟艺术宝库—龙门石窟就在此。其中有一个大窟—奉先寺,位于西山高处,是唐高宗从咸亨三年(672年)开凿,主像卢舍那大佛通高17.14米,头高4米,耳长1.9米,面容丰满秀丽,二目宁静含蓄,姿态端庄肃穆,衣纹简洁流畅,是龙门石窟中最大、最美的艺术品,历代传说这尊大佛是依照武则天形象雕刻的。

恭陵,位于河南偃师,这是武则天长子李弘的陵寝,俗称太子(特殊字),南依嵩山,北临洛河,东南群山环抱,西北岗峦叠起,自古就是登临游览的胜地。陵内石刻精美,特别是唐高宗李治亲自撰书的孝敬皇帝睿德记碑,是一件难得的唐史研究资料。

太子碑,位于河南偃县缑山升仙太子庙旧址,是纪念周灵王太子王子晋的碑褐。碑文是武则天亲自撰文并书写的,碑高7米,上宽1.58米,下宽1.73米,厚0.55米。圣历二年(699年),武则天从东都洛阳出发,到嵩山祭祀,路上留宿缑山,游览了刚刚竣工的升仙太子庙,遂写了这篇碑文。碑文33行,每行66字,共2000余字,其笔画婉约,圆转流畅,意态豪放,体现了武则天豪放的性格与风度,是全国保存最完好的武则天的亲笔手迹。碑阴的“游仙篇”、杂言诗、题跋等,分别出自当时著名书法家薛稷、薛曜、钟绍京之手,观者皆评其为绝妙佳品。

嵩山石淙,位于河南登封县东南30里,峰峦叠翠,溪水潆洄,

为嵩山之名胜,武则天在此筑有三阳宫,久视元年(700年),武则天率群臣游览嵩山,在此作诗和唱,事后刻石记事。

皇泽寺,位于四川广,元背依乌龙山,下瞰嘉陵江,颇具巴山蜀水之秀色,旧名乌奴寺,亦称川主庙。因武则天曾居住于广元,后人改名为皇泽寺。寺内古建林立,有大佛楼、则天殿、小南海、五佛亭、吕祖阁、望江楼等,整组建筑气势巍峨,错落有致。则天殿内有武则天石雕真容像,头带佛冠,身着缨络,两手垂膝作定印,还有石碑,每逢正月二十三日为武则天会期,当地人都来此游河湾,相传此日为武则天生日。

广东南华寺袈裟。寺内珍藏有武则天赐给六祖惠能的千佛袈裟和武则天万岁通天元年(696年)的圣旨。袈裟长2.86米,宽1.46米,中间排坐1000尊金线绣的佛像,四边绣着12条金龙,绣工精巧绝妙,是唐代刺绣中的杰作。

泰山双束碑,位于泰山脚下的岱庙中,显庆五年(660年),道士郭行真为唐高宗和武则天立的双束碑。造型奇特,碑身用两块同样尺寸的碑石并排组成,上下嵌入同一碑首和碑座之间,碑首作唐代殿阁九脊歇山顶,碑座为长方体,每块碑石高2.38米、宽0.5米、厚0.22米。碑文刻记唐代帝后20则斋醮记事,有7则是武则天称帝后所为,其中多处出现武则天改造之字。

甘肃敦煌北大佛,依山而立、巍峨绮丽,也称九层楼。楼内上下贯通,塑着一尊弥勒佛像,高33米,是世界上最大的石胎泥塑佛像。它修建于武则天称帝后的天册万岁元年(695年),这年武则天加号“慈氏越古金轮圣神皇帝”。敦煌遗书中有唐代民谣歌颂武则天的功德,这是未经加工的原有史料,它表明下层百姓对武则天的赞颂之情。

陕西成阳顺陵,是武则天母亲杨氏的墓葬,武则天称帝后称其为顺陵。圣历二年(699年),称文水昊陵为攀龙台,称咸阳顺陵为望风台。长安二年(702年),武则天为其母立大周无上孝明高皇后碑时,重雕了一组高大石雕,有石狮、石虎、石马等,造型优美生动,堪称唐代石雕艺术之珍品。

(2)武则天留下的文章诗篇:

文章有升仙太子碑并序、大福先寺浮图碑、豫州鼎铭、赐三品以上官绣袍回文铭、赐新除都督刺史绣袍回文铭、织锦回文记、乾陵述圣记、新译大乘人楞伽经序等;诗篇有享昊天乐章十二章、享明堂乐章、大飨拜洛乐章十四章、早春夜宴、从驾幸少林寺(并序)等。

(五)对武则天的评价

对于武则天,从唐代开始,历来有各种不同的评价。唐代前期,由于所有的皇帝都是她的直系子孙,并且儒家正统观念还没完全占据统治地位,所以当时对武则天的评价相对比较积极正面。但随着时间的推移,特别是司马光所主编之《资治通鉴》,对武氏严厉批判。到了南宋期间,程朱理学在中国思想上占据了主导地位,轻女的舆论决定了对武则天的评价。譬如明末清初的时候,著名的思想家王夫之,就曾评价武则天“鬼神之所不容,臣民之所共怨”。

但不可否认的是,武后善治国、重视延揽人才,首创科举考试的“殿试”制度,而且知人善任,能重用狄仁杰、张柬之、桓彦范、敬晖、姚崇等中兴名臣。国家在武则天主政期间,政策稳当、兵略妥善、文化复兴、百姓富裕,故有“贞观遗风”的美誉,亦为其孙唐玄宗的开元之治打下了长治久安的基础。

笔者认为,武则天在中国历史上,还是做出过巨大的贡献:

贡献之一:打击了保守的门阀贵族。武则天被立皇后之后,把反对她做皇后的长孙无忌、褚遂良等人一个一个的都赶出了朝廷,贬逐到边远地区。对她来说,这是杀鸡儆猴,但这些关陇贵族和他们的依附者,在当时已经成为一种既得利益的保守力量,把他们赶出政治舞台,标志着关陇贵族从北周以来长达一个多世纪统治的终结,也为当时社会进步和经济发展创造了一个良好的政治条件。

贡献之二:促进了经济的发展。虽然,早在贞观(唐太宗年号)年间就提出过“劝农桑”的政策,但由于各种原因未能很好施行。武则天在建言十二事中就建议“劝农桑,薄赋役”。在她掌权后,又编撰了《兆人本业记》颁发到各州县,作为州县官劝农的参考。她还注意地方吏治,加强对地主官吏的监察。对于土地兼并和逃亡的农民,也采取比较宽容政策。因此,武则天统治时期,社会是相当安定的,农业、手工业和商业都有了长足的发展,人口也由唐高宗初年的380万户增加到615万户,平均每年增长9.1%,这在中古时代是一个很高的增长率,也是反映武则天时期唐代经济发展的客观数据。

贡献之三:稳定了边疆形势。武则天执政后,边疆并不太平。西方西突厥攻占了安西四镇,吐蕃也不断在青海一带对唐展开进攻。北边一度臣服的突厥和东北的契丹一直打到河北中部。武则天一方面组织反攻,恢复了安西四镇,打退了突厥、契丹的进攻,同时在边地设立军镇,常驻军队,并把高宗末年在青海屯田的做法推广到县甘肃张掖、武威、内蒙古五原和新疆吉木萨尔一带,以温和的民族政策,接纳多元文化的发展。同时对在屯田工作上做出了巨大贡献的娄师德,武则天特致书嘉勉,由于屯田,使得北方镇兵的粮食“数年咸得支给”。

贡献之四:推动了文化的发展。唐人沈既济在谈及科举制度时说到:“太后颇涉文史,好雕虫之艺。”“太后君临天下20余年,当时公卿百辟,无不以文章达,因循日久,浸已成风”,这简短的几句话包含了丰富的内容:一是武则天重视科举,大开志科。有一次策试制科举人时,她亲临考场,主持考试;二是当时进士科和制科考试主要都是考策问,也即申论,文章的好坏是录取的主要标准;三是武则天用人不看门第,不问高官子孙,而看政治才能,特别注意从科举出身者中选拔高级官吏。因此,由科举出身做到高级官吏的越来越多,这既刺激了诗人参加客居的积极性,又刺激了一般人读书学习的热情。正如沈既济所说“浸已成风”。开元、天宝年间“父教其子,兄教其弟”“五尺童子耻不言文墨焉”的社会风气,正是从武则天时期开始的。也正是文化的普及,推动了文化的全面发展,涌现出了著名的诗人和文学家崔融、李乔等。

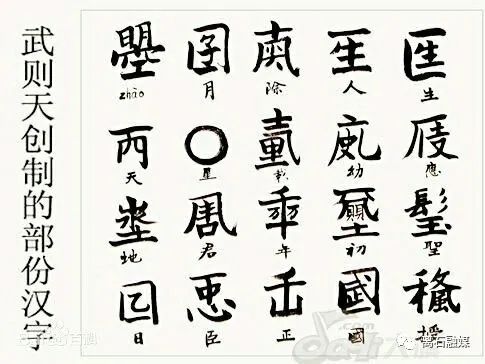

此外,武则天称帝前一年,改名为“曌”。曌是“照”在则天文字中的写法,取“日月当空”之意。又作“瞾”,取“双目当空”之意, 武则天认为自己好像日、月一样崇高,凌挂于天空之上。

当然,武则天也有不少消极的行为。如,她信图、崇佛教、建寺院、筑明堂、造天枢、铸九鼎,浪费了大量的人力物力,在打击政敌的过程中也不免滥杀无辜。据林语堂先生《武则天正传》所言,武则天一生共谋杀了93人(不包括其受到株连的亲属),其中她自己的亲人23人,唐宗室34人,朝廷大臣36人(不包括其走狗)。

然而,在漫长的历史长河中,人们对武则天的评价一直众说纷纭、莫衷一是,直到今天史学界还存在着很大争议。不可否认的是,武则天在一个男尊女卑的社会中端坐在最高位置上,雄视八方、号令天下数十年。不管是满腹经纶的文臣,还是战功赫赫的武将,都俯首在她的裙裾之下,口呼万岁,洗耳听命。她当政时期社会安定、经济发展,上承贞观之治,下启开元盛世,国力强盛、人心稳定。她所统治的国家也已强大的身姿傲立于当时的世界上。武则天极富传奇色彩的经历和闪光的政绩使她成为中国最有历史魅力的女人。

(六)武则天的艺术形象

反映武则天艺术形象的文学、影视作品很多,如戏曲有越剧《则天皇帝》、京剧《则天女皇》等;小说有如莲居士《反唐演义传》、王占君《武则天》、林语堂《武则天》、萧让《武则天女皇之路》、蒙曼《蒙曼说唐武则天》等;电视剧有《武则天》《一代女皇》《一代公主》《唐明皇》《唐太宗李世民》《镜花缘传奇》《大唐御史谢瑶环》《大明宫词》《武媚娘传奇》等。

文水,是女皇武则天家族的发迹之地,也是中国女性文化的发祥之地。正是这块土地孕育了武氏家族“刚健有为,敢为人先,审时度势,通时达变”的独特文化,也正是这种融入血液的武氏家族文化,才塑造了武则天兼容并蓄、刚柔相济的伟大性格,才成就了她震古铄今、名垂青史的文治武功。她“上承贞观,下启开元”,开创了“万国衣冠拜冕旒”的大周气象,折射了大唐帝国的盛世威严,浓缩了女性文化的空前绝后,她的政治贡献影响甚广,她的艺术才能非同凡响……

【作者简介】解德辉,1962年生,交口县康城镇解家坪村人。网名“宁静致远”。山西省作家协会会员、吕梁市作家协会会员、汾州文化研究会会员、《萧乡文学社》作家、国际摄影协会会员、吕梁市摄影家协会会员、吕梁市民间文艺家协会会员、北武当山文化研究会顾问等。喜欢访古问道,感悟山水人文,秉承“在题材选择上挖掘历史厚度,在红色文化中寻找精神高度,在现实生活中探求艺术鲜活度”之“三个度”;坚持在行走大美吕梁中,传承历史人文。1989年以来,在《学习与研究》(中央)《光明日报》《中国乡镇论坛》《山西日报》《山西经济日报》《前进》《山西工作》《山西农经》《政府法制》《山西法制报》《吕梁文学》《百年红印》(灵石)、《吕梁日报》《吕梁晚报》《文化晋中》《掌上吕梁》《吕梁发布》等报刊、新闻媒体发表各类文章300余篇。个人出版《红色吕梁》《印象离石》2本书,其中《红色吕梁》一书收藏于《晋绥兵民博物馆》里;《云梦风雅》一书(新华出版社)收录其撰写19篇文章。《吕梁市志》“艺文篇”,收录其撰写的《品读碛口古镇》一文。开办《行走大美吕梁》(个人)微信公众号,已发布原创文章330余篇。

晋公网安备 14110202000110号

晋公网安备 14110202000110号